脳神経外科

脳神経外科

患者様の訴えに耳を傾け、丁寧な診察を行います。

必要と判断した場合は、MRI、その他の検査を行います。

(当日検査に対応できない場合があります)

わかりやすい説明を行い、納得いただいた上で、治療方針を決定します。

入院、手術などが必要な場合などは、適切な病院をご紹介します。

脳神経外科は、脳や脊髄、神経、筋肉に関わる病気を診る診療科です。主に、体の動きや記憶、思考がうまくできなくなる病気を対象としています。具体的な症状として、しびれ、ふるえ、めまい、力が入りにくい、手足のつっぱり、意識障害、頭痛、もの忘れなどが挙げられます。

脳神経外科は、これら多様な症状や疾患に精通し、特に頭痛、脳血管障害、認知症、大脳機能などを専門としています。

「しつこい頭痛」や「何科を受診すればよいかわからない」など、気になる症状がある場合は、気軽にご相談ください。

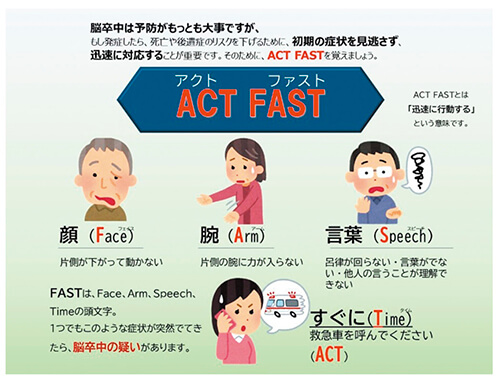

このような症状が一つでも突然起こったら、脳卒中を疑い、すぐに救急車を呼びましょう。発症すぐであれば、脳梗塞では血栓を溶かす薬やカテーテル手術が、脳出血の場合は血圧を下げる治療が、症状を改善します。

ACT-FAST(アクト・ファスト)

顔(Face)、腕(Arm)、言葉(Speech)の頭文字と「すぐに(Time)」をつなげてFAST

すぐに(FAST)救急車を呼んで(ACT)ください。

特に、くも膜下出血の症状は、突然の激しい頭痛、意識障害などで、出血を防ぐ手術が必要です。症状がすぐに回復しても手発して重症化するリスクがあります。

当院では、頭痛学会専門医による頭痛外来を開設しております。長年頭痛で悩みの方は、一度ご相談ください。

当院では、脳卒中などの怖い二次性頭痛も見逃さないように心がけています。頭痛でお困りの際は、是非ご相談ください。

片頭痛

当院では、片頭痛予防薬(発症抑制薬)の注射薬(エムガルディ・アジョビ・アイモビーグ)もございます。まずは医師にご相談ください。

脳卒中

脳卒中は脳の機能が障害される病気の総称です。日本で最も多いのが脳梗塞で、脳卒中の7割を占め、次いで脳出血が2割、くも膜下出血が1割といわれています。脳梗塞で脳の血管が詰まると、急に手足が動かなくなったり、感覚が麻痺したりします。また、言葉がうまく話せない、話が理解できない、意識がなくなるなどの症状が起こることもあります。脳出血は、頭痛があることが多く手足に力が入りにくい、ろれつが回らない、顔がゆがむといった症状が急に現れてきます。

脳梗塞・脳出血

脳梗塞の原因には、高コレステロールや高血糖などの影響により、血管の内部が狭くなっているところに血の塊が詰まってしまう「血栓」と、血管内部に狭窄はなく、血の塊がすっぽりとはまって閉塞してしまう「塞栓」があります。また、病態によって3つの病型に分けられています。ラクナ梗塞は脳血栓症で、細い血管の動脈硬化によるものです。太い血管の動脈硬化によるものはアテローム梗塞といいます。心原性脳塞栓症は、心臓内に生じた血栓などが血流にのって脳に到達し、脳動脈が詰まって起こります。3つの病型のなかで最も急激に症状が現れ、重症であることが多いとされています。

くも膜下出血

急にハンマーで殴られたような激しい頭痛が生じます。出血量が多い場合、意識を失ったり、手足の脱力が生じたりします。脳の表面にある動脈が破れ、クモ膜下腔と呼ばれる部分に出血が生じ症状が出現します。くも膜下出血は脳卒中の中で死亡率が高く、重症な病態といえます。特徴的な症状として「突然起こる激しい頭痛」があります。原因として最も多いのが「脳動脈瘤の破裂」によるもので、全体の80%以上を占めています。治療には手術で脳動脈瘤の根元をクリップで止める「クリッピング術」や動脈瘤の中にコイルを詰め込んで破裂を防ぐ「動脈瘤内塞栓術」があります。

脳腫瘍

脳腫瘍は頭蓋骨の中にできる腫瘍の総称であり、様々な種類の腫瘍があります。大きく原発性脳腫瘍と転移性脳腫瘍に分類されます。原発性脳腫瘍は、脳細胞や脳を包む膜、脳神経などから発生した腫瘍で、主に神経膠腫(グリオーマ)、髄膜腫、下垂体腺腫、神経鞘腫、頭蓋咽頭腫、中枢神経系原発悪性リンパ腫などが挙げられます。転移性脳腫瘍は、肺がんや乳がん、大腸がんなど、他の臓器で発生したがんが血流によって脳に転移したものです。治療は脳腫瘍の性質や患者様個々の状態に合わせて行われます。

物忘れ認知症治療

もの忘れとは、大きく3種類に分けられます。

はっきりとした境界線がないことが多く、病気によるもの忘れであっても早期発見や適切な治療を行うことによって進行を遅らせる場合もあります。「もの忘れ」を早く発見し、総合的な診断・治療を行います。

認知症

認知症とは認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。アルツハイマー型認知症が認知症の中で最も多く、脳神経が変性し脳の一部が萎縮していく過程で生じてきます。もの忘れで発症することが多く、ゆっくりと進行します。次に多いのが脳血管障害(脳梗塞や脳出血など)による血管性認知症です。障害を受けた脳の部位により症状が異なります。ゆっくり進行することもあれば、急速に進むケースもあります。現実に見えないものが見える幻視や手足が震えたり歩幅が小刻みになったりする症状が現れるレビー小体型認知症などもあります。認知症ではなさそうだと思っても、以前よりもの忘れが増えていたり、もの忘れの頻度が同年齢の人と比べて少し多いと感じたりしたら、念のために受診しましょう。早期発見・早期対応につながります。

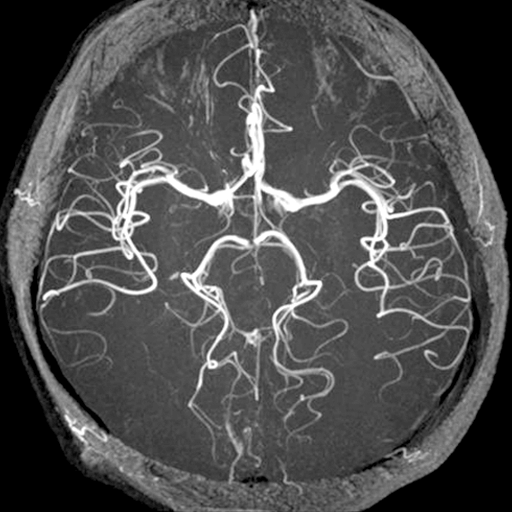

MRI検査は強力な磁石でできた筒の中に入り、磁気の力を利用して体の臓器を撮影する検査です。特に頭部の検査では、脳腫瘍(のうしゅよう)、脳梗塞(のうこうそく)、脳出血(のうしゅっけつ)などの病変の有無を調べることが可能です。脳出血や脳梗塞では、病変の有無、大きさだけでなく病気の発症時期を推測することが可能です。

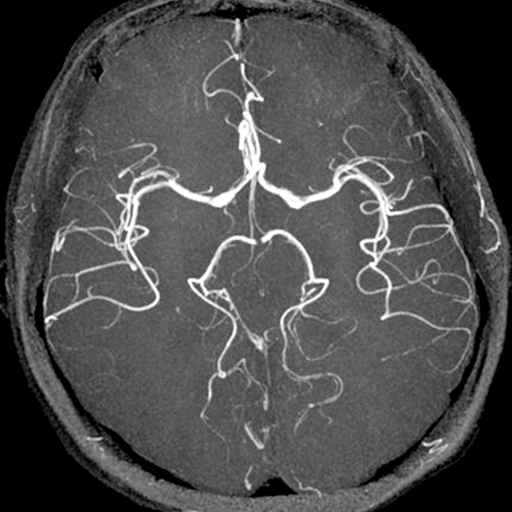

MRAとは、磁気の力を利用して血管の状態調べる検査です。頭部のMRAでは、脳の血管だけに特化して病変の有無を確認します。くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤のスクリーニング検査として有用であり、脳血管の閉塞や狭窄、未破裂椎骨動脈解離、脳血管奇形などを検出します。MRAは磁場による血流の信号を画像化しています。磁場が弱く画像の不鮮明な場合、擬態的に病巣(動脈瘤、狭窄等)に見えてしまうようなことが生じることがあります。しかし、磁場強度を3.0テスラに上昇させると高分解能を有する画像が得られ、細かいところがよく見えるようになり、病変の診断能力が著明に向上します。(そのため当院では頭部検査に3.0テスラMRIを推奨しています。)

予約状況により当日MRI検査に対応できない場合もございます。

頭部領域の検査は、脳血管の診断能が顕著に向上している3.0テスラMRIにて検査を行います。

初診の方は、問診の数が多いので受付終了時間の30分前(午前は12時00分、午後は17時00分)までにお入りください。

12時や17時近くにご来院いただいた方は、MRIの結果のお伝えは午後や後日になります。

TOP