乳がん術後の患者様に対する定期フォロー

乳がん術後の患者様に対する定期フォロー

がんと闘いながら、日常の生活を送っている方はサバイバーと呼ばれています。

当院は、見落としのない乳腺ドックという目標の他に、かかりつけ医の目線からサバイバーの方と共に歩むクリニックを目指しています。中でも、「乳がん」や「甲状腺がん」のサバイバーの方たちを、かかりつけ医の立場から診てゆくのが、当院の目的の一つです。

日本で乳がんは、毎年9万人以上の方が発症しますが、多くは早期に診断され、早期に治療を受けて「がんサバイバー」になります。そして、約70%の患者様は5年間~10年間の薬物治療を受けることになります。このため、専門病院の乳腺外来はどこでも術後の患者様で大混雑しています。私も40年間大学病院で術後の患者様を診てきましたが、初期の治療を終えた患者様は、次は再発の恐怖におびえながら、生涯を送ることになり、多くの不安に立ち向かい、医師やコメディカルのサポートを求めていますが、十分な対応が行えてきたとは言えません。

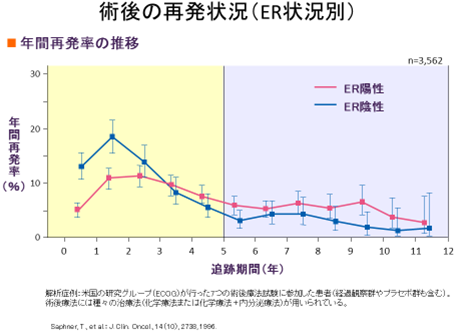

また、多くのがんは術後5年を経過すると再発率は急速に下がりますが、乳がんは5年過ぎても一定の頻度で再発を起こすことが知られています。次のグラフの様に、特にホルモン受容体(ER)陽性の乳がんは日本の乳がんの70%以上を占め、ルミナールタイプと言われて、ホルモン治療に感受性が高いのですが、長期にわたって再発率が低下しないのです。

最近、Lancetという雑誌にATLAS trial という10年間のホルモン治療と5年間の治療の2群の比較成績結果が発表され、10年間のホルモン療法は20年先の再発率や死亡率を下げることが示されました(Lancet 2013: 381:805)。今後、ホルモン療法は10年間行われる傾向になると思われます。このため、各地のがんセンターや大学病院、乳がん専門の外来は一層混雑すると考えられます。

このように、乳がんは予後が良いと言われていますが、治療や経過観察の期間が長期に及ぶという欠点も有しています。そこで、high volume center外来と同じ設備と専門医を有している当院では、このような患者様を受け入れる「オアシス」でありたいと考えて診療している次第です。

具体的には

当院は市中でありながら、最新の超一流の設備を有する乳腺クリニックです。

超音波装置、最新のマンモグラフィ装置、子宮がん検診装置、3TのMRIを駆使して、検診年齢に至らない、若い女性の乳房の検査も積極的に行っています。

術後のサバイバーの方には以下の視点から丁寧な診察を行います。

「がん」の治療法の進歩により、長期に生存するサバイバーは増加しています。

その結果、2番目、3番目の「がん」が見つかることも稀ではありません。

二次発がんは、化学療法や放射線治療の晩期合併症の一つであり軽視できないものです。

一次がんが乳がんの場合、発症のリスクが高くなると報告されている二次がんは、白血病、対側乳がん、肺がん、食道がん、軟部組織腫瘍などがあり、原則として、放射線治療の照射野に近い臓器の「がん」が増加すると言われています。

一度乳がんになられた方に反対側の乳がんが発生するリスクは2~5倍になると言われています。現在は健常である反対側の乳房についても、定期的な診察が必要です。

ハイリスク症例に対するMRIスクリーニングの有用性を患者様に説明して、積極的に検査を受けていただくことも行っています。

EVA trial (J Clin Oncol 28: 1450-1457 2010)

ドイツで行われた多施設研究にEVA trial(J Clin Oncol 28: 1450-1457 2010) があります。これは687人のハイリスク症例に対して、マンモグラフィ、超音波検査、MRIのスクリーニング検査を年に1回施行し、さらに371人に半年ごとの超音波検査を追加して、超音波の有用性を検討した研究です。その結果、最も診断率の高い組み合わせは、MRIとMMGであり、感度100%、MRIの単独検査でも感度は92.6%で、MRIに超音波を併用しても同じ感度でした。この試験の示すように、乳がんの検出における乳房MRIの感度はマンモグラフィ、超音波に比べて非常に優れているといえます。

一方、検査のコストや造影剤のリスクを考慮すると、発生リスクの高くない一般人の検診にMRIを使用することは現実的ではないとされています。

乳がんの予防で、患者様にできることは、限られていますが、飲酒の制限、身体活動の効果、体重のコントロールなどは明らかなエビデンスのある予防法とされています。

疫学研究では、乳がんと少量の飲酒との間に小さいながら有意な関連が認められた(RR=1.05;95%CI、1.02~1.08)。たとえ1日1杯であっても、乳がんリスクは小幅に増加する。NCCN乳がんリスク低減委員会では、飲酒は1日1杯未満に制限すべきであるという提言をしています。なお飲酒量としての1杯とは、蒸留酒約30mL、ワイン約180mL、またはビール約240mLとしています。

45,631名の女性における身体活動の関連性を評価した前向き研究では、1週間当たり10時間以上のウォーキング/ハイキングを報告した女性で乳がんリスクの低下が最大であったことが示されました(RR=0.57;95%CI、0.34~0.95)。

閉経後女性48,835名を対象に、低脂肪食(例えば、脂肪摂取量を1日当たりの総カロリー摂取量の20%までに制限し、果物、野菜および穀物の摂取量を増やす)が乳がんリスクに及ぼす影響を検討するためにデザインされたWHIの比較介入試験では、平均8.1年間にわたり低脂肪食を継続した介入群において、浸潤性乳がんの発生率に統計学的に有意な低下は認められなかったそうです(HR=0.91;95%CI、0.83~1.01)。日本人の場合、極端な脂肪の制限は考えなくてもよさそうです。

過体重または肥満の女性では閉経後乳がんのリスクが高くなることを示した証拠は、かなり多く存在します。閉経後女性87,143名を対象として体重変化が浸潤性乳がんの発生率に及ぼす影響を検討したNurses Health Studyの最近の結果によると、18歳以降に25.0kg以上の体重増加を経験した女性では、体重が維持された女性と比較して乳がんリスクが高くなる可能性が示唆されています(RR=1.45;95%CI、1.27~1.66)。

TOP